2020年11月26日

Q:確実に寄付をするためには、遺言書が有効と聞きました。司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(和歌山)

私は和歌山在住の50代主婦です。3年ほど前に主人が病気で亡くなり、現在は長年主人と暮らしてきた自宅で一人暮らしをしています。私どもには子供がおりませんので、主人の遺してくれた遺産で、生活に苦しむことはなく、一人で静かに暮らすことができております。また、私の両親は少し前に亡くなっており、親戚は和歌山郊外に住む最近では交流のなくなった亡き姉の子のみだと思います。つい最近、友人と今後について話す機会があり、それから将来のことを考えてみましたが、私が死んでしまった後、今ある私の財産はどうなるのかとても心配になってきました。

年に一度会うか、会わないかの深い関わりのない姉の子に遺産を譲るのであれば、困っている方々の役に立つような使い道をしたいと思っております。寄付先についてはある程度調べ、和歌山にある障害者施設や、子供のための施設などの団体に寄付したいと今は考えております。以前どこかで、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと耳にしました。それができるのであれば、遺言書を残し、今後についての心配がない状態で、いつか来るだろう最期の日まで安心して生活したいです。遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのは本当ですか?司法書士の先生、教えてください。(和歌山)

A:寄付を希望される場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。

遺言書を作成した場合、相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能です。ご相談者様がお亡くなりになった後、遺言書を作成している場合は、指定した団体に遺贈することができます。

今回のご相談者様のように寄付先がもう既に決まっており、確実に希望した団体に寄付をしたい場合は、公正証書遺言が最も適切な遺言書であると言えます。民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。

②の公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですので、すぐに手続きが可能となります。

今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定しておいたほうがよいでしょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。

また、寄付先についてですが、寄付先によっては、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認し、検討しておくことをお勧めいたします。なお、遺言書を作成する際には推定相続人の遺留分についても配慮して内容を検討したほうがよいのですが、今回の場合は推定相続人が姪御様のみとのことですので、そもそも遺留分はありませんのでご安心ください。

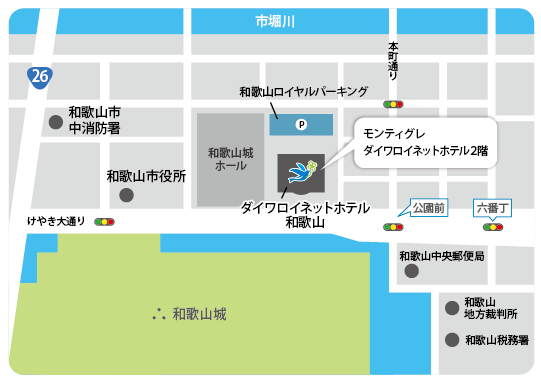

和歌山相続遺言まちかど相談所では、相続に関する専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。

和歌山にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から、親身になってご対応させていただきます。和歌山近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談まで、お気軽にご相談ください。スタッフ一同和歌山の皆様のご相談、心よりお待ち申し上げます。

2020年04月06日

Q 遺品整理中に父の直筆らしい遺言書を発見しました。(和歌山)

遺言書についてご相談があります。私は和歌山で暮らしている50代の主婦です。先日70代後半の父が和歌山市内の病院で亡くなりました。私たち家族が慣れ親しんだ和歌山の実家で葬式を行い、相続の手続きをするために遺品整理を始めたところ、父の遺品の中から遺言書を見つけました。遺言書には封印がされていますが、封筒の文字から父の自筆で書かれたもののようです。遺言書を開封するまで具体的な内容は分かりませんので、中身を確認したいと思っていますが、内容について相続人である親族が納得してくれるかどうかは分かりません。私は父の意志を尊重したいとは思っておりますが、遺言書を親族で開封しても大丈夫でしょうか?(熊本)

A 自筆の遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行いましょう。

遺言書が存在する相続の場合、基本的には遺言書が優先されます。

今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は自由に開封することは出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行います。

※ただし、2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。

封印された遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。よって自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等を防止します。

家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをします。

遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。

申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を受遺者等に対し請求することが可能です。

和歌山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。和歌山相続遺言まちかど相談室では、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。和歌山近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。和歌山の地域事情に詳しい専門家が和歌山にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

2020年03月02日

Q:遺言書にない財産の取り扱いについて教えてください。(和歌山)

父の残した遺言書についてご相談があります。私は和歌山に住んでいる60代の男性です。両親も和歌山におりますが、半月前に父が亡くなりました。和歌山の実家にて葬式を済ませ、遺品整理をし始めたところ遺言書が見つかりました。遺言書に従い遺品整理を進めていた途中、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。和歌山市内に放置されていた不動産で、代々受け継がれた不動産のようですが、活用されることがなく、遺言書に書き加え忘れたようです。この和歌山の不動産の扱いについてはどのようにしたら良いですか?(和歌山)

A:遺言書にその他の財産の扱いについての記載がない場合は遺産分割協議を行います。

まず、お父様の作成された遺言書の中に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”について記載がされていないかをご確認ください。相続財産を多くお持ちで把握しきれないという方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”とし、ひとくくりにして遺言書に書かれる方もいらっしゃいます。もし同内容の記載があるようでしたら、その記載内容に従い相続してください。似たような記載がない場合は、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。その作成した遺産分割協議書に従い手続きし、不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要となりますので大切に保管しておきましょう。

遺産分割協議書は形式や書式、用紙について特に規定はなく、手書きでもパソコンでも作成できます。内容を確認後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。

和歌山近郊にお住まいの皆さま、遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成してしまうと時間も労力も無駄となってしまいますので遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。

和歌山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。和歌山相続遺言まちかど相談室では、生前から相続対策について幅広くお手伝いさせていただきます。遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。和歌山近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。和歌山にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

クローバー司法書士事務所の5つのお約束

1.完全無料相談!

2.出張相談にも対応! *1時間までの目安

3.必要があれば、2回目の無料相談!

4.明朗会計で安心サポート!

5.税理士+弁護士+土地家屋調査士と連携!